不相容職務分離是企業內部控制體系的一項重要控制措施,是防范企業內部錯誤和舞弊的主要手段。在財政部和國資委的多個法規中都強調了不相容職務分離的重要性。

《內部會計控制規范》第十九條指出:不相容職務相互分離控制要求單位按照不相容職務相分離的原則,合理設置會計及相關工作崗位,明確職責權限,形成相互制衡機制。

《中央企業全面風險管理指引》第三十四條指出:建立重要崗位權力制衡制度,明確規定不相容職責的分離。……對內控所涉及的重要崗位可設置一崗雙人、雙職、雙責,相互制約;明確該崗位的上級部門或人員對其應采取的監督措施和應負的監督責任;將該崗位作為內部審計的重點等。

《企業內部控制基本規范》第二十九指出:不相容職務分離控制要求企業全面系統地分析、梳理業務流程中所涉及的不相容職務,實施相應的分離措施,形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

然而在很多企業,內部控制的實施人員對不相容職務分離存在很多理解上的困惑。比如:在企業組織架構中,財務、采購、倉儲均由同一個副總經理分管(三個部門內部權責清晰)是否存在不相容職務未分離的內控缺陷?企業所有的不相容職務是否一定要分離?不相容職務未分離是否一定有風險?

這些困惑源自于內部控制實施人員對不相容職務的教條化認識和外延理解的誤區,并制約了他們對內控方案的實施推進。

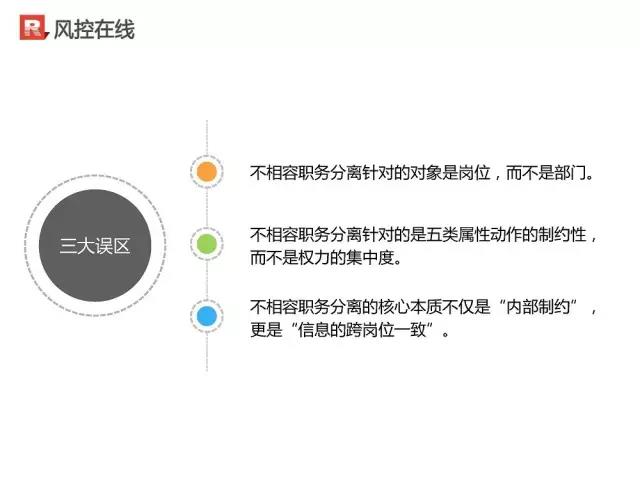

1、不相容職務分離針對的對象是崗位,而不是部門。企業管理的組織架構采用的是從部門到崗位的兩層次劃分,即先明確部門的定位和功能,再設定部門內崗位的職責和操作要求。不相容職務分離作為具體事項操作動作的相互制約,針對的是崗位職責,而不是部門權責。即使一個流程的所有屬性動作都在一個部門內完成,只要這個部門內不相容職責交由了不同的崗位人員操作,那么也就實現了內控中的制約原則。比如在有些企業的采購流程中,采購申請、詢比價、供應商選擇和確定、采購合同擬定和簽署、采購價格的商談和確定等都是在采購部門完成的,那么只要采購中的執行、審批、記錄、監督由部門內不同的人來執行,我們就可以認為不相容職務是分離的。至于采購部門是否會出現系統性舞弊而不被發現,那是由于部門職責過大和沒有其他部門權力制約和信息制衡造成的,屬于組織架構和職責設置合理性的問題,不屬于不相容職務未分離的范疇。

2、不相容職務分離針對的是五類屬性動作的制約性,而不是權力的集中度。在企業的業務流程中,每個具體的操作都有一個動作屬性,總體來說不外乎五種:授權批準、業務經辦、會計記錄、財產保管和稽核檢查。不相容職務分離就是指業務流程中這五種屬性的動作做到兩兩分離,由不同的人來實施。因此,不相容職務分離針對的是這五類屬性動作的相互制約,不是針對權力的過于集中。比如在前面提到的困惑中,某企業的財務、采購、倉儲三個部門雖然內部權責清晰,但是均由同一個副總經理分管和審批。那么,只要這個副總并不是負責具體的業務操作和賬務記錄,即使所有的審批都有他決策,也并不是不相容職務未分離,而是這個副總的權力過于集中,這時候內控要考慮的是授權的合理性問題。

3、不相容職務分離的核心本質不僅是“內部制約”,更是“信息的跨崗位一致”。不相容職務分離的目的是為了防止特定崗位的故意或者無意的錯弊,因此很多人認為不相容職務的分離做到了不同職責由不同人來實施,其本質是“內部制約”。然而內部制約只是不相容職務分離的表象,其能夠防范內部錯弊的本質是保證重要信息跨崗位的一致性。企業內部某些崗位之所以可以舞弊,就是因為有些信息只傳遞和沉淀到一個崗位上,其他內部崗位無法獲取對照的數據和信息,使得舞弊很難發現。而一旦企業內部信息,比如價格信息、客商信息、費用信息、賬戶信息等能夠實現跨部門的流轉和核對,舞弊就很難發生。信息的跨崗位傳遞和核對,保證重要信息的內外部一致性也是企業內控的重要本質。

三、不相容職務分離的運用前提

很多企業雖然認識到不相容職務分離的價值,然而在實際運用中并沒有完美的運用。因為,如果所有企業都按照授權批準、業務經辦、會計記錄、財產保管和稽核檢查五類動作兩兩分離的基本原則實施不相容職務分離,那么企業的人員數量可能要翻上幾倍,人力資源成本將大幅上升。所以,很多企業考慮成本效益原則,對存在的不相容職務并沒有做到嚴格分離。那么,不相容職務到底什么時候必須分離,什么時候可以暫緩分離?我們認為判斷不相容職務是否需要嚴格分離的前提條件有兩個:

1、不相容職務未分離的風險有多大。

內部控制并不是要防范所有業務流程中的風險,因為有些低風險的事項是企業可承受的,而且防范的措施成本會高于風險降低帶來的收益。同樣,不相容職務分離的程度也要考慮成本效益原則,要判斷風險的大小。在考慮企業不相容職務未分離的風險時要分析兩個方面的因素:一方面要考慮企業的業務規模,很多小企業的人員較少,管理幅度不大,業務簡單,業務的操作流程大家都一目了然,管理層既不可能通過增加人手來分離業務職責,也完全可以通過對具體人員的管理來解決職務未分離的風險,所以這個時候不需要完全的不相容職務分離;另一方面要考慮企業對關鍵崗位的信任程度,有些企業在管理模式上采用的是關鍵崗位的家族化管理,這時候對于這些職務未分離的崗位的人員是充分信任的,比如近親的家族人員擔任會計兼出納,那么這個時候也不需要對不相容職務進行嚴格的分離。

2、不相容職務未分離是否有替代措施。

企業有的時候會發現不相容職務未分離的風險不小,但是需要增加人手的成本也很高,那么我們在不相容職務未分離的情況下,就要考慮有沒有替代性的措施。如果有替代性的方法下,不相容職務也可以做到暫不分離。比如有企業財務人員數量有限但財務工作量較大,出納不得不也做賬務,同時還要領取對賬單,編制余額調節表,于是為了防范會計兼做出納的這個不相容職務未分離的情況,公司財務總監規定財務部的四名財務人員每人輪流做三個月出納,通過財務的輪崗這一替代性措施來解決不相容職務未分離的風險。

綜上,我們可以看到不相容職務并不是需要嚴格分離,在特定的條件下我們可以接受不相容職務不分離的現實。然而不管企業是不是嚴格分離不相容職務,對不相容職務的識別和分析則是需要嚴格執行的,只有如果哪些不相容職務沒有分離都沒有全面識別的話,企業是很難進行有效風險防范的。

四、如何更好地運用不相容職務分離

1、通過識別重要的信息及其流轉和沉淀的崗位來發現不相容職務未分離的情況。

很多內控實踐人員根據授權批準、業務經辦、會計記錄、財產保管和稽核檢查這五類動作屬性來識別不相容職責。然而,一方面對有些動作的屬性并不容易簡單判斷,另一方面企業的不相容職務會根據業務模式以及業務規模的不同而產生變化,所以這一原則的具體運用會遇到一些問題,同時教條的對照法規文本和書本知識來識別不相容職務可能會僵化而不全面。

我們認為,不相容職務分離的核心本質是“信息的跨崗位一致”,所以在識別和分析哪些職責是不相容職務時,較好的做法是首先對公司的各職能部門的重要業務信息進行識別,并分析其是否只是在單獨的崗位進行流傳和沉淀,以此判斷不相容職務未分離在企業實際的存在情況。

2、對不相容職務未分離的崗位進行定期的評估和監督。

當我們發現企業因為考慮了成本效益原則,對一些不相容職務存在未分離情況時,我們應該做好完整的記錄,并定期對這些不相容職務未分離的環境和原因進行評價,一旦發現環境和原因發生改變時要及時進行措施的調整。

3、關注和建立職務代理中的不相容職務分離。

很多企業在日常的經營管理中對不相容職務的分離做了嚴格的規定,然而當有些崗位因為臨時性的請假,需要進行職務代理時,很多企業卻沒有嚴格規定代理的程序和要求。這個時候,企業的請假人員往往會根據自己和同事熟悉程度以及以往的操作慣例來選擇交接的崗位,從而出現不相容職務由一個人來操作的情形,而且由于是臨時性的交接,這種情況常常得不到管理人員的足夠重視,從而出現特定環境和時間下錯弊行為的發生。所以良性運轉的企業應該對職務代理時各個崗位的交接要求進行規范,明確哪些崗位可以臨時性的接手哪些職責,防止臨時性的不相容職務未分離的情況的出現。

4、不相容職務與崗位說明書的有機融合。

不相容職務針對的是特定崗位的具體操作要求,為了讓每個崗位能夠更好意識到自己的操作禁區,在整理不相容職務分離的說明時,最好與人力資源部門編制的崗位說明書進行融合,即在崗位說明書中就直接標注清楚該崗位不可以接觸的職責,從而從崗位設定到崗位招聘再到崗位培訓時就不斷地給崗位操作人員灌輸不相容的理念,也幫助公司的各層級管理人員建立不相容職務分離的意識。

版權歸原作者所有 僅用于學習交流 如涉版權 敬請聯系刪除。轉載請注明來源和作者。